更新时间:2023-12-17 22:04:05 点击: 1 作者: 乐鱼体育app在线登录

更新时间:2023-12-17 22:04:05 点击: 1 作者: 乐鱼体育app在线登录原标题:雅万高铁通车!16年时间中国高铁从引进到出口,怎么来实现华丽转身?

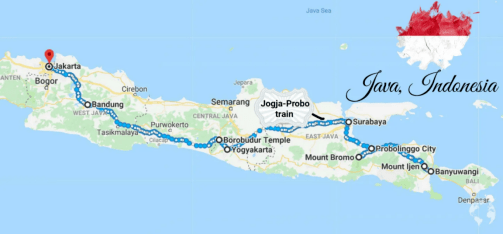

9月7日,中国与印尼合作建设的雅加达至万隆高速铁路项目开通运行,印尼从此步入了高铁时代。以前,雅万两地的最快旅行时间长达3.5个小时,有了时速350公里每小时的高铁,旅途时间直接缩短到了40分钟。

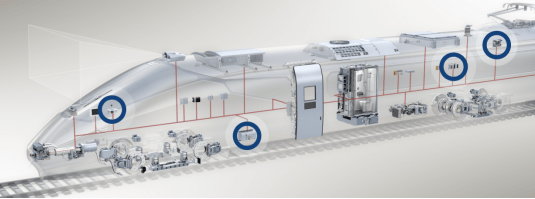

雅万高铁不仅是东南亚的首条高铁,也是我国高铁海外出口的第一单。它全线采用中国技术、中国标准、中国制造。在当初的竞标中,我们凭借技术和价格上的优势,击败了我们曾经的高铁老“师傅”日本。

2006年中国步入高铁时代时,第一台抵达青岛的动车组正是从日本进口的CRH2A型动车组。2022年,中国自主生产的KCIC400型动车组,同样从青岛出发运抵印尼雅加达港。从技术引进到技术出口,我们只用了短短16年的时间。

1978年,改革开放总设计师访问日本,体验了一趟日本的新干线列车,并留下了“感觉到快,有催人跑的意思,我们现在正适合坐这样的车”这句名言。

尽管当时中国也想发展高铁,但是资金,技术等各方面尚不具备条件。1997年到2004年,中国铁路进行了5次提速,但是铁路的最高速度仍然只有65.7公里每小时。

中国当时也在发展国产的高速列车,如“中原之星”、“蓝剑”号、“中华之星”但发展速度远赶不上铁路提速的要求。时任铁道部发言人称,由于种种因素的影响,中国的铁路技术和装备仅相当于发达国家70或者80年代的水平,现状急需改变。2004年,中国决定引进外国技术,以“市场换技术”的方式实现200公里每小时的高速铁路技术跨越式发展。

在条件苛刻和资金有限的情况下,除了BSP四川庞巴迪公司(2008年后改为BST青岛四方庞巴迪公司)之外,北车长春客车和南车四方机车成为了铁道部指定的合作企业。外国公司想进入中国市场,必须向这两家指定企业出售全部技术。

中国的招标书,吸引了日本企业联合体、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪、德国西门子4家公司参与投标。由于西门子公司漫天要价,最终遗憾淘汰出局,其他3家则竞标成功。

但是平心而论,当时德国西门子公司愿意出口给中国的技术是最先进的。德国向我们转让的是当时最先进的分散动力式动车组技术打造的Velaro平台。但德国人似乎并不擅长与中方打交道,仅技术转让费用就是日本的7倍,最终局面变成了双输——中国没能获得想要的高铁技术,只能退而求其次地选择了日本新干线型的版本,法国“潘多利诺”宽体摆式列车与SM3动车组车体的组合体,以及加拿大的Regina C2008型动车组,后来它们分别被命名为了CRH2A、CRH5A、CRH1A。德国西门子这边,公司的谈判团队也全被炒了鱿鱼,股票在市场上买卖的金额也大跌。

但有了这次经验,也为中德以后的高铁项目合作打下了坚实的基础。仅仅过了10个月之后的2005年,中国再次招标引进时速300公里动车组。在上一次的谈判中,西门子公司已经获知了中方每列2.5亿人民币一台原型车和不高于1.5欧元技术转让费用的底价。

为表诚意,此次德国西门子提出的技术转让价格,直接降到了中方要求价格的1/2,即8000万欧元。如此一来中德的合作也就顺理成章了。中国得到的Velaro平台,这就是后来的CRH3C。

通过这两次技术引进,中国在短短4年就实现了从无到有、从时速200公里到300公里动车组技术的跨越式升级。在发展中,中国也逐渐形成了自己的两大系列动车组谱系,即CRH“和谐号”系列和CR“复兴号”系列。

CRH1、2、3、5系列中,数字代表技术平台,1为庞巴迪(四川庞巴迪公司技术)、2是川崎(南车四方车辆技术)、3是西门子(北车唐山、北车长客)、4是阿尔斯通(北车长客)。

CRH1、2、3、5型号后边的字母,A代表200公里8编组坐车、G代表200公里8编组高寒坐车、B代表200公里16编组坐车、E代表200公里16编组动卧、C代表300公里8编组坐车、J代表8编组综合检测车。

CRH380命名中的380这一数字,代表最高运行时速为380公里每小时。CRH380系列以字母代表技术平台,A代表南车四方、B代表使用德国西门子牵引系统技术的长客/唐山、C代表使用新型车头和永济牵引系统技术的北车长客、D代表BST青岛四方庞巴迪公司。第二位字母中的L代表16编组列车,G代表高寒型列车。

CR“复兴号”即中国第三代标准高速动车组,高速动车包含CR300、CR400个系列。

CR是China Railway的简称,即中国铁路。CR300运行时速为200到300公里速度级,通常以250公里每小时的速度持续运行。CR300、CR400代号后的第一个英文字母代表公司,即A为中车四方、BST公司、B代表中车长客、中车唐山。第二位字母代表技术类型,F动力代表动力分散型动车组,J代表动力集中型动车组。

CR400和CR300还有一些小的区别,比如代号后边可能还有第三位字母。其中A代表第一款技术改进车型、B代表第二款技术改进车型并以此类推、直到G代表高寒动车组。

通过两次技术因此,我们买到了4家公司的高速动车技术。但是仅仅依靠进口他人的技术,并不能够实现中国高速铁路的自主化发展。买到别人的技术终究是别人的,只有我们彻底消化吸收之后,才能把他们变成我们自己的东西,而要实现自主化,就要掌握高速动车最核心的9大技术:即牵引控制、网络控制、牵引电机、车体技术、动车组总成、动车制动系统、牵引变压器、转向架和牵引变流器。

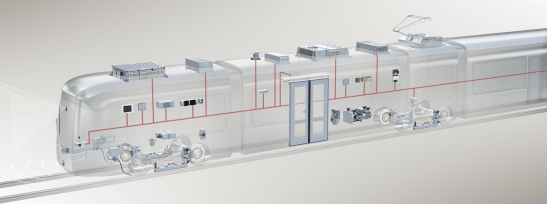

我们都知道,火车跑得快,全靠车头带。但动车完全不同,高速动车是一种由两个及以上的自带动力的车辆或若干不带动力的车辆组成的固定不可改变的列车。国内的动车组,最常见是8编组和16编组的,只有京沪之间有一辆17编组的动车组,它有一节特殊的车厢,甚至有沙发可以了解一下风景,这是最特殊的一列动车组。

动车组按照动力方式的不同,可大致分为动力集中型动车组和动力分散型动车组。动力集中型动车组只有第一节和最后一节车厢有动力,而常见的8编组动力分散型动车组,第2、4、5、7节车厢都有动力,如CR400AF就是这样的4动4拖,CRH2C则是6动2拖。

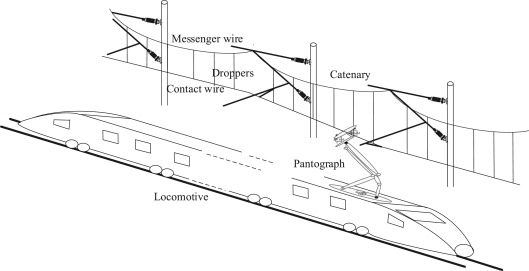

动车组的车厢上会带有一个叫做受电弓的部件,通常为铜或者铜合金材质,动车组是通过它与接触网摩擦从而获得电力。那么为什么我们在高铁线条线呢?实际上只有下边这条接触网才能给动车组供电,上边的那条叫做承力索。

承力索需要把接触网吊起,多采用钢材,但也同样导电。动车组准备启动时,会通过备用电池充电升起受电弓,给接触网施加一定的压力。受电弓与接触网直接摩擦的部件叫做炭滑板,它有着非常强的磨损耐受性。

但是碳滑板长期在一个点位上摩擦也会出现损耗,因此接触网搭建完成后并不是一条直线,而是之字形。这样才可以尽可能的延长碳滑板的常规使用的寿命。但即便如此,受电弓上的碳滑板,也应该要依据磨损情况几个星期更换一次。

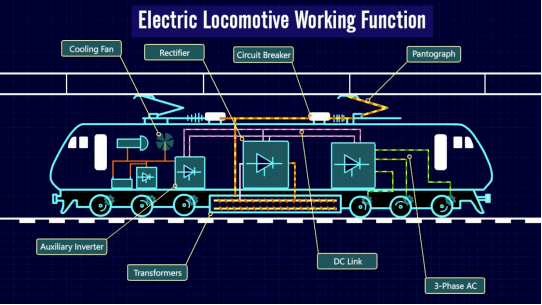

要驱动动车组的电机运转并且调节车速,还需要对受电弓获得的不稳定交流电进行转换,这个转换装置就叫做牵引变流器。它的功能,就是把交流电变成交流电再变成交流电,即交-直-交转换。

整个过程大致如下:受电弓与接触网摩擦获得电压为25千伏的高压交流电,交流电到达安装在动车组底部的牵引变压器,牵引变压器对高压交流电降压,降到20千伏左右。

降压以后的交流电就来到了牵引变流器,它第一步先是会把输入的交流电“整流”为直流电,第二步,再通过变压、变频、变相位将直流电“逆变”为动车组牵引电机可以直接用的交流电。牵引电机获得交流电并且运行后,动车组车厢就能获得了动力。

这个过程中,有一个交变直,直再变交的过程。有人说何必这么麻烦呢,为什么不能直接用接触网上获得的交流电呢?这还在于,受电弓从接触网上获得的高压交流电是不稳定的,这就好比我们打开水龙头之后,发现水压不稳定,水龙头里的水就会断断续续,时而大时而小。水压不稳定不影响我们的使用,但是动车组的牵引电机要正常工作,就需要一个稳定的电源供电。

所以,第一步的交流电变直流电的原因就在于此。它的作用,相当于把不稳定的交流电变成了稳定的直流电,作用就好比水箱一样,把水存在水箱里,出来的水压就是稳定的。

那既然牵引变流器已经将不稳定交流电变成了稳定的直流电,为啥不直接供给牵引电机使用呢?

我们都知道,电机有两种:一种是直流电机,一种是交流电机。从结构复杂程度和生产维护成本上来说,交流电机结构相对比较简单、维护方便、造价也非常的低廉。相比造价更加昂贵,结构更复杂且难以维护的的直流电机来说,更有大规模生产的优势。因此,动车组使用的都是交流牵引电机,这也就是牵引变流器需要把直流电再次变成交流电的原因了。

要实现以上如此复杂的电流转换,要使用到一个叫做“IGBT”的部件,它就是牵引变流器的最核心部件。简单来说,它是一个结构很复杂的开关,能够在一秒钟的时间内开关上万次,以此来实现交流电与直流电,再到交流电之间的转换。

我们都知道,直流电的电流方向是不变的,当直流电接入负载,正负极不可能会发生变化。但是交流电的电流方向是变化的。当电流处于正半轴时,A为正B为负,等到了电流位于负半轴时,AB的正负极就会对调。要实现交直转换,就需要IGBT不断打开和关闭开关,让AB的正负极实现对调,这样一来载荷的正负极就不会发生明显的变化了。

当然了,反过来IGBT也能把直流电变成交流电,甚至改变电流频率。动车组使用的IGBT为高压IGBT,这一领域曾长期被英飞凌、日本三菱、ABB等公司垄断技术。

先看转弯,如果我们仔仔细细地观察,就会发现高速铁路动车组的车轮并不是圆柱体,而是圆锥体。因为圆柱体的车轮在转向时,内外轮所通过的距离并相同,但由于是同轴传动的缘故因此会发生脱轨的现象。使用了圆锥体的车轮后问题就解决了,此时内外轮通行距离不相同的问题,但这样就能让列车转弯了吗?显然还不能。

高速列车动车组的车轮,都是以四个一组的形式安装在一个架子上,它就是转向架。但即使有了转向架,也不能够实现高速动车组的不减速转弯。例如2005年发生在日本福知山线的脱轨事故,就是由于驾驶员在限速70公里每小时的转弯路段飙车到了130公里每小时造成的。

它的原理和摩托车过弯时的压弯原理有些相似,通过调节列车与铁轨之间的角度实现高速转弯。法国的“潘多利诺”摆式车和日本新干线系列都是采用了这种技术。

动车组的时速超过300公里,若遇到紧急状况该如何刹车呢?这就要看动车组的制动系统了。我国的动车组采用的是“盘形制动”加“再生制动”的组合方式。盘形制动指的是动车组的车轴或者车轮上会安装轴盘或者轮盘,通过夹钳抱紧轴盘或者轮盘,闸片会与盘摩擦实现制动。

别看原理十分简单,但是其选材、结构工艺等很复杂,因此长期被外国公司所垄断。

例如德国的“克诺尔”公司,长期占据了动车组制动系统全球近一半的市场。再生制动,指的是制动时牵引电机停止带动车轮转动,而是车轮带着电机转动,这一过程会遇到巨大的阻力,会导致牵引电机发电,因此被称为“再生制动”。

其实早在我国的高铁动车组招标时,即《时速200公里铁路动车组项目投标邀请书》中,关于技术转让问题就给出了硬性指标。一是外国公司一定要全盘转让技术,二是铁道部设定了技术转让实施评价。

简单来说,就是铁道部会考察接受外国接触转让的中国企业是否学到了真本事,是不是真的具备了有关技术。一经发现国内的企业并没有学到真本事,那么,技术转让的钱铁道部一分也不会掏。有了这么一项严格的考察,不管是南车还是北车,或是后来合并的中车,没有一个企业及其子公司敢弄虚作假。

因此,高速铁路动车组的9大关键技术,我们早就已经内化吸收了,而且是集各家之所长。比如未解决IGBT被垄断的问题,我们就一直在市场上瞅时机,恰逢2008年金融危机,英国老牌的IGBT公司“丹尼克斯”(DYNEX)受到重创。于是中方开始慢慢地入股,最终我们买到了该公司100%的股权,其核心的高压IGBT技术,也已经被株洲中车时代电气股份有限公司全盘掌握。

2014年,我国就已经实现IGBT的自主生产,建成了世界第二条8英寸的IGBT生产线,彻底实现了高铁动车组IGBT的“白菜化”。动车组制动方面,我国北京纵横机电技术开发公司在2014年已经,成功在吸收外国技术的基础上,研制出了具备国产自主知识产权的和谐号CRH3C型动车组制动系统,已经全面取代了克诺尔公司的产品。

另外,注入车头设计、无人驾驶、自动变轨技术,以及高铁动车组运行所需的列车控制中心系统、调度集中中断、自动闭塞系统等设备都已经实现了自主化。这也就为我们把高铁出口给印尼打下了基础。

说起来十分有意思,当初提议印尼建设高铁的并不是我们,而是我们的邻国日本。

印尼有接近3亿人,但1.5亿人口都集中在爪哇岛上,爪哇岛的面积基本相当于我国的安徽省。2008年,日本向印尼兜售新干线技术,并给印尼规划了一条西起雅加达,东到泗水的高铁线公里。

当时的中国绝对没和日本竞争的实力,毕竟当时我国引进自德国西门子公司技术的高铁动车组CRH3C型才刚刚投入运营,买到的技术还没消化完成,更别提出口了。

2010年,我国自主设计生产的CRH380A亮相,这一年我们也正式把对外出口提上了日程。2014年,佐科成为印尼总统,开始重提雅泗高铁线路建设的其中一段,即全长142.3公里的雅加达到万隆之间的高铁项目招标工程。佐科为此专门访问了中日两国寻求项目合作。

但印尼政府的条件同样十分苛刻,即印尼政府不愿意花一分钱的国家资金建设高铁。

2015年,中国表示愿意满足印尼一方的需求。即由中国国家开发银行提供45亿美元贷款给中印合资公司“KCIC”,约占雅万高铁项目总预算的75%,且不需要印尼政府担保。

中方的要求只有一个,即采用中国标准、中国技术和中国装备。因此采购了12列动车组,包括11列运营车组和1列综合检测车组,技术平台为“复兴号”CR400AF,即分散动力式动车组和庞巴迪平台,稳定运营时速为350公里每小时。

2018年,雅万高铁正式动工,202年11月雅万高铁试运行,如今则终于上线正式运营。

为了争取雅泗高铁项目的后续订单,中国为印尼的高铁项目做了许多定制。比如车身的涂装的灵感取自于印尼国旗的红白配色,车厢内部的装饰也特别参考了印尼的本土文化。

为了适应印尼当地的热带雨林气候,我们对车体进行了特殊的抗腐蚀处理,针对雅万高铁其中一段长达6.6公里,坡度千分之三十的长大上坡,我们为印尼的高铁专门设计了高加速模式,以便在坡道上停车的高铁能够顺利完成半坡起步。

这些针对印尼高铁的特殊化改进,既是我国已经全面掌握了高速铁路动车组技术的最佳证明,也是我国技术出口能力的名片。有了这么一次成功且愉快的合作经历,中国和印尼日后的高铁合作项目,估计也就十拿九稳了。返回搜狐,查看更加多